绛帐,是一座历史悠久的关中文化古镇、历史名镇、商业重镇。它地处陇海铁路、西宝高速公路沿线,东邻著名的中国现代农科城——杨凌,南临黄河最大的支流——渭河,西接扶眉战役烈士陵园所在地——常兴镇,北近唐代著名的皇家寺院——法门寺。

绛帐镇在古代是邰国属地,是周人祖先后稷的诞生和教民稼穑之地,是张骞开辟的丝绸之路的途经驿站,是如今扶风县第一大镇、宝鸡市的东大门,是陕西省“一线两带”和国家级“关天经济区”域内非常有名的重要节点城镇。1800多年前,东汉伏波将军马援的从孙、一代通籍大儒马融先生曾在这里筑高台、挂紫帐、讲学传经,留下“风流旷代夜传经”的佳话,从而得名。明末清初的蒙学经典《幼学琼林》中曾有记载:“马融设绛帐,前授生徒,后列女乐。”北宋大儒张载曾受到马融影响,融通百家学问,创立了关学。

绛帐镇曾是关中地区著名的商贸中心之一。过去,在关中道曾长期流传一句话:“出了西安西门,向西200里就属绛帐街繁华。”据说,南山的木材山货、北山的粮食,方圆百十里的民间商品到此交易。这里绛帐古镇曾是一座布局规整的城池,东西长一里,南北长二里的大街构成了小城的主干骨架;虽无城墙,却有“四门八岔”和环一周的用以防御匪寇侵扰的护城壕。所谓“四门”,即东、南、西、北四座城门楼,四座城门楼附近又各自有一道偏门。“八岔”,指的是每座城门楼外均有两条斜向的土路,形成了一个岔口。过去,南到秦岭太白山麓的周至、户县、眉县,北至麟游、永寿、乾县,东到武功、兴平,西至岐山、凤翔的人,每年“二月二”药王爷庙会或集市交易日便云集于此。街道上店铺林立、商贾云集、熙来攘往,热闹非凡。可惜,1950年代之后,绛帐镇老街的四座城门楼及偏门陆续均遭拆毁。

绛帐古镇,地处关中平原,自古就有“重视文化、崇尚道德”的优良传统,这在绛帐老街的城池布局和建筑上均有淋漓尽致的表现。

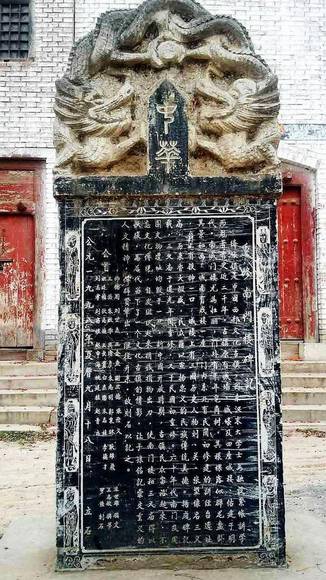

绛帐老街的南城门楼——重修南门楼碑

一、南城门楼

老南城门楼名曰“通绛门”,原建于清代道光十二年。城门楼外边曾有吊桥,桥下是护城壕,过了吊桥是两条岔路,一条通向东南方向的卢家村,另一条东南通向龙渠寺村。据资料记载,老南城门楼毁于1950年代末期,1998年,由绛帐镇的春光村和西街村两个村委会牵头、组织两村村民集资、社会爱心人士募捐重修。现在的南城门楼跨度约30米,进深约10米,底层中心为拱形门洞,城门外侧门洞上方镌刻着“通绛门”三字;城门内侧门洞上方镌刻着“星火”二字;门洞下是一条南北走向的宽约五六米的水泥路,向南南通往前进村的渭河岸,北通绛帐街道十字口。门洞两旁各有两间房子,其两端均有通向二楼的入口及台阶。二楼有三义庙,供奉的是三国时期“桃园结义”的刘备、关羽、张飞三兄弟。每年农历九月十八日,绛帐街道都要举行三天三夜的古会,就是为了纪念刘、关、张三位历史人物。

南门楼外的路东边不远处立着两道石碑:一个是道光十二年立的石碑;另一个是1998年立的,上书“绛帐镇南门楼”。紧挨着那块道光石碑的是一个砖砌的土地堂。在土地堂北边两三米开外,有一道1989年农历9月18日立的石碑,上面竖刻的是《重修南门楼碑记》,此碑由绛帐镇春光村人、著名作家王世雄撰文、著名书法家王志民撰书丹、刻匠罗强刻石。

南城门楼外还曾有一座焚纸楼。绛帐镇西街村二组村民、陕西省艺术学校和陕西老年大学教师张天勇曾在《古镇琐忆》一文中如此写道:焚纸楼不大,两米见方,高丈许,为独立的一间瓦房,正中地下有水井一口,井口上砌一米左右高的平台,平台中央有一炉灶似的铁风底,与井口对端,烧过的纸灰,则沉入井中。焚纸楼正面的炉门额上有砖刻的四字:“敬烧字纸”。他还就此大发感慨:单凭“敬烧”二字,可见我们当地人对“字”的敬仰,因为字乃圣人仓颉所造。中国人历来把笔、墨、纸、砚称之为“文房四宝”,而四宝之用在于写字,由此可见“字”是多么神圣。在绛帐一带,大人常告诫孩子:字纸是不可以乱扔的,更不能用来擦屁股,否则是要得痔疮的。因而,过去人们都自觉地把有文字的纸送到焚纸楼去烧。大人们所说的“痔疮”,恐怕应该是“字疮”。因为只有字疮才最能体现不敬重文字和无视圣人劳动成果而遭到的报应。然而,用“痔疮”,毕竟有碍于文字尊严,还是改为“字疮”吧。

绛帐街多位70岁以上的老人都说,在原南城门楼外曾有一棵皂荚树,它长在一个大土丘上,与南城门楼的大门对端,树下荫凉约占有半亩地。这棵皂荚树很老,有人说是汉代的,有人说是宋代的,谁也说不上具体树龄。据绛帐一带曾见过这棵皂荚树的如今还健在的老人讲,这棵古树五人方能合抱住,在他们很小的时候,这棵树主干就已成空心,枝叶非常繁茂,树根差约略水桶一般粗,高低起伏、交缠盘错地裸露在地面上。最奇特之处,在于树根上长了很多“肿瘤疙瘩”,有的像蒲团、有的像藤椅、有的像圆凳,共可容纳五六十人落坐……一年四季常,常有大人在这里坐卧休息,有小孩在这里玩耍嬉戏,因此树根上的“肿瘤疙瘩”都被磨得溜光顺滑。据说,因为此树距马融先生当年讲学的“讲经台”不远,人常称之为‘传薪草’或“传薪树”。

西街村六组村民刘兴邦说,“文革”以前,绛帐街有两位说书先生,一个姓高,一个姓姚,过了夏忙时节,从午间到晚上,两位先生常在这棵皂荚树下说评书。姓高的擅说《隋唐演义》,姓姚的擅说《七侠五义》,每次说书,都会引来很多人过来围观坐听,每天最少有二、三十人之多。据春光村二组村民王华回忆,其中有一位说书人是西街村的,从小患了小儿麻痹,走路一瘸一拐,手里常拄着一根拐杖,长年以说书为生,每天在这棵皂荚树下摆一张桌子、放一壶茶,给乡亲们说书。大家高兴了,便给他给钱、给烟、递茶水喝。张天勇说,在这里说书的人挺多,以妖氏三兄弟最有名。这三位老者各具千秋,一个喜说《列国》,一个爱讲《三国》,另一个的《潘肠大战》最令他着迷。后来,大树被伐,往日景象不再。

西街村六组村民朱志明老人家里,至今收藏着一张装在玻璃镜框里的老照片,画面上是民国时期齐家埠(绛帐镇别名)商会的七位绅士在那棵老皂荚树下的合影。他们都留着平头,身着长衫,脚穿圆口布鞋,翘着“二郎腿”坐在树根上,个个神情自然,态度潇洒;其中还有三人戴着眼镜,两人手持蒲扇。

在南城门里东北方向约五十米处,曾有一座高大土台子,绛帐人称“讲经台”,相传正是东汉时期通籍大儒马融先生当年挂绛纱帐讲学传经的地方,可惜1958年被毁于一旦。关于讲经台的遗址所在地,刘兴邦却另有说法:大概在如今南门外约100米左右,即通往前进村渭河滩那条路的东边不远处。

二、北城门楼

据说,绛帐老街的北门叫“传薪门”,门楼外曾有一座吊桥。现今的这座城北门楼是1980年代末在原址上由西街村五组木匠秋志德领衔,依据老北城门楼的大体样式重修而成。其整体建筑形式和南城门楼相似,有洞而无门,门洞下有一条水泥路由街道中心十字过来之后,在城门楼外头分成两条岔路,左边那条路的西边是西街村七组,路约五六米宽,向北直通向原下的渭惠渠、西宝公路中线;右边那条路的东边是春光五组。门楼内侧的门洞上方镌刻的是由当代著名书法家高峡的隶书“绛帐传薪”四个字,外侧的门洞上方镌刻的是绛帐街清末举人、朱家外甥题写的“北极拱秀”四个大字。门洞左右各有两间房子和一个入口,入口均有两扇对开的小木门,平时挂着铁锁,只有逢年过节才会打开。二楼上是药王爷庙,供奉的是唐代著名医学家、被后世尊称为“药王”的孙思邈,另有一尊送子娘娘彩绘塑像。每年农历二月二日,绛帐街道举办三天三夜古会,主要是为了纪念药王孙思邈。那几天,绛帐镇方圆十几里的乡亲纷至沓来,烧香、叩拜、捐功德,或祈求药王保佑全家人无病无灾,或请求药王赐予灵丹妙药使亲人早日脱离病魔纠缠;还有一些妇女过来叩拜送子娘娘,祈求得子。城门楼外正北十步开外是一座1990年代由绛帐街道的各界人士捐资修建的念佛堂。

重修的北城门楼

北城门楼外西侧是一条宽约200米、深约七八米的护城壕,西北角1980年代之前曾是方圆十几里有名的猪娃市场,方圆十几里外的很多乡党每到“二月二”药王爷庙会时,把猪娃拉到这里售卖,场面非常热闹。据西街五组村民刘涛说,这里曾是当年西北五省的牲口集散地,交易物资除了猪娃、还有马匹、骡子和骆驼,来自西宁和兰州的牲口经纪人很多,还在他家里住过。2012年左右,扶风县全面推进美丽乡村建设,西街村把紧挨北城门楼外北侧的一截护城壕填平,在此修建了一座约六百平米的水泥硬化了地面的群众文化休闲广场,还在广场北端立了一块巨石,上面镌刻着“古镇秀”三个红色大字。北城门楼的东侧紧挨着的依然是过去的护城壕。在北城门楼外北侧,春光村也建了一座健身广场,置放了好几种健身器材及设施。

三、东城门楼

绛帐老街的东门叫“迎庆门”。老城东门楼是修建于清代道光十二年,有一个门洞,外侧安了两扇木门,后来均已退了漆色。据王华介绍,这座城门楼整体高度约10米,造型比较简单,城门外侧门洞上方有一块青石黑底横额,上刻楷书“迎庆门”三字,门额上有三个一米见方的方格窗。城门楼的南北两面山墙上还各有四个“十”字眼,是为岗哨巡防口。据说,民国政府曾在城东门楼里设立政公所(也叫“援保处”),专门派人在这里驻守办公,负责绛帐地区的保卫安防工作。这座城门楼于“文革”期间被强行拆毁,未留一丝遗迹,后来没有重修。

据王华先生回忆,小时候,他曾在东城门楼的南山墙上看到过很多密密麻麻的弹洞,那是1948年夏天的某个傍晚,一伙从渭河南岸眉县一带过来的戴着草帽的土匪,在绛帐街道一些社会闲人的协助下,抢劫春光一组村老财东王敦厚家,当晚与国民党绛帐政公所的人开火后留下的痕迹。他还说,那帮土匪将王财东家搜了个底朝天,也未搜出多少钱财和值钱东西,就将王财东绑在树上,用蘸了油的火扫帚往老汉身上捅,逼他交出钱财。第二天早晨,那帮土匪准备撤退,王财东认出其中一个参与打抢他家的土匪是绛帐街道的人,便喊出了那个人的名字,结果被那个土匪在头上打了一枪,当场就毙命了……

如今,由绛帐街道东头的原建于1960年代的毛主席语录塔向北走大约五六十米,可以看见春光村三组村口有一道七八十年代用水泥和砖块修建的简易门楼,门额上的“旭日东升”四个楷书大字是春光村四组人、绛帐著名书法家王志敏手书。

绛帐古镇图(绘画/王华)

四、西城门楼

绛帐老街的西门叫“迎瑞门”,位于绛帐镇西街村五组境内。绛帐镇西街村,曾是新石器时代遗址,2016年,当地村民挖出一座古墓,经陕西省考古学家考察研究,此为汉代某将军墓冢。据王华介绍,西城门楼具体为何年何月修建,现在无法确认,印象中它是当年绛帐老街四个城门楼中最小的一座,远没有现在的南、北两座城门楼气派。西城门楼南北宽约十米,高约六七米,东西进深约七八米。门楼中间有一个大门洞,有两扇已经褪了漆色的大木门。房顶两头架着木檩,用泥和瓦蓬罩着。据西街村四组村民、绛帐初中退休教师罗永乾说,城门楼的二层上曾是一间小庙,他和伙伴们小时候曾在里面玩耍,记得里面好像供的是财神爷,庙里有四根大柱子。“文革”期间,西城门楼也被强行拆毁,后来也一直没有重修。在原西城门楼遗址外边,现在有一座后来多次重修的关帝庙和十几年前新建的西林寺。

老关帝庙,亦称“老爷庙”,供奉的是被历代帝王追封的谥号为“文武圣君”“武财神协天大帝”的三国历史人物关羽,原址位于绛帐街道西门里现西街中心小学院内,是古绛帐景观之一。1980年代因西街中心小学扩建需要,1984年由村上将关帝庙拆迁至西门外。重修的关帝庙内有道《重修关帝庙碑志》,上面关于老关帝庙有如下记载:“始建于清代宣统二年,于四月初八日立木……原关帝庙,整个建筑布局严谨、气势雄伟、雕梁画栋,彩绘精美、雕塑逼真,院内古木参天、藤萝婆娑,郁郁葱葱,生机盎然,香客如云。“文革”期间屡遭破坏,实为惋惜……”据刘兴邦回忆,老关帝庙院中心曾有“柏抱槐”景观(一棵柏树缠着一棵槐树),整体呈麻花形状,令人称奇!

重修的关帝庙是2007年正月初九日举行奠基仪式,正月十六日拉土奠基,二月初动工,六月初九立木,2008年五月初九圣殿落成及神像开光。新关帝庙既保持了原有建筑风格,又结合了现代技术,同时在原来关帝圣殿的基础上,新增了老君殿和文财神殿,主殿匾额为西街村二组村民张天勇所题,总建筑面积约180平方米,为仿宋宫殿单檐歇山式,设有回廊,工程总投资30余万元。